耐震とは?

平成7年の阪神・淡路大震災にはじまり、新潟県中越地震、東日本大震災、熊本地震など、近年も多くの大地震によって被害が出ていることを踏まえ、耐震性能の高い家づくりを考えることが重要です。

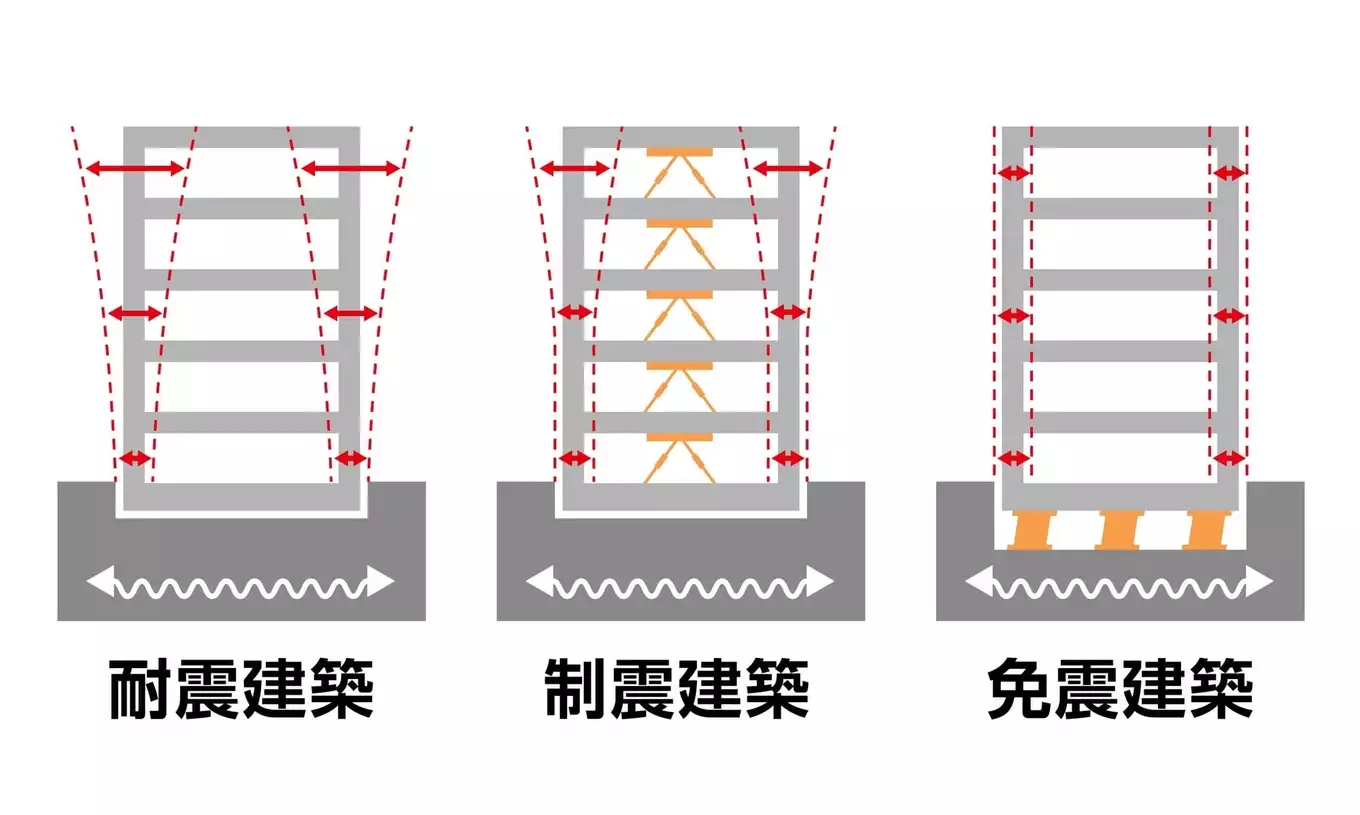

耐震・免震・制震の違い

耐震とは

ひとつは「耐震」です。この「耐震」は狭義の意味で使用されるため、前段の「耐震」とは意味が異なります。

耐震は、建物の骨組みを強化して地震の揺れに耐える方法です。地面の揺れに対し、建物内の揺れは2~4倍になります。耐震構造建築の場合、家のなかの家具を固定するなど、しっかりした揺れ対策が必要です。

耐震は、建物の骨組みを強化して地震の揺れに耐える方法です。地面の揺れに対し、建物内の揺れは2~4倍になります。耐震構造建築の場合、家のなかの家具を固定するなど、しっかりした揺れ対策が必要です。

免振とは

次に「免震」です。建物と基礎の間に減衰機能を持った装置を設置して、建物自体に揺れを伝えないようにします。建物内の揺れは、地面の揺れに比べて0.5~1.5倍程度です。ビルなどの大きな建築物に採用される構造です。

制震とは

最後に「制震」です。建物の骨組みに制震ダンパーと呼ばれる部材をとりつけ、地震のエネルギーを吸収します。建物内の揺れは、地面の揺れの1~3倍程度です。

一般的な新築一戸建ての注文住宅に用いられる方法は、「耐震」です。ここからは、「耐震」についてくわしくご説明します。

一般的な新築一戸建ての注文住宅に用いられる方法は、「耐震」です。ここからは、「耐震」についてくわしくご説明します。

耐震工法のメリット・デメリット

ただ、耐震工法はそのほかの工法に比べて地震の揺れが伝わりやすいというデメリットがあります。揺れに抵抗して耐える構造なので、繰り返しの地震によるダメージが蓄積されやすいことも心配な点です。

参考元:国土交通省『新築住宅の住宅性能表示制度 住宅性能表示制度ガイド』

耐震と構造

建物の構造は、大きくわけて4つに分類できます。

木造(W造)

マイホーム建築でもっとも一般的な構造。柱や梁(はり)などの骨組みに木材を使用する。

鉄骨造(S造)

柱や梁などの骨組みに鋼を使用する。

鉄筋コンクリート造(RC造)

柱や梁、床・壁に、鉄筋とコンクリートを使用する。3階以上のマンションなどで採用されることが多い。

鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)

RC造に鉄骨を足した構造。大規模なビルで採用される。

地震の際に建物にかかる力は、建物の重さにも大きく影響されます。地震の被害を最小限にするためには、建物をできるだけ軽くすることも大切です。

木造構造の場合は、比較的建物自体の重量も軽い点が特長です。筋交い(すじかい)を入れることで、水平方向の力に対する抵抗力を上げることができます。また、柱や梁を太くして骨組みの強度を高めます。木造は鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて耐震性が低いようなイメージを持たれることが多いですが、正しく構造設計を行うことで、同等の耐震性能を発揮できます。

地震の際に建物にかかる力は、建物の重さにも大きく影響されます。地震の被害を最小限にするためには、建物をできるだけ軽くすることも大切です。

木造構造の場合は、比較的建物自体の重量も軽い点が特長です。筋交い(すじかい)を入れることで、水平方向の力に対する抵抗力を上げることができます。また、柱や梁を太くして骨組みの強度を高めます。木造は鉄骨造や鉄筋コンクリート造に比べて耐震性が低いようなイメージを持たれることが多いですが、正しく構造設計を行うことで、同等の耐震性能を発揮できます。

耐震性が低い家のリスク

耐震性が低い家は、家族の命や財産を失うリスクが上がります。また、耐震性が高い家=絶対に壊れない家ではありません。耐震性が高い家も、あくまで予測の範囲内で、できる限りの対策をおこなっているにすぎないのです。近年に起こった地震報道のなかで、予想を超えた大きな地震や繰り返される余震によって家が倒壊、半壊した様子をご覧になった方も多いでしょう。

建物の耐震基準は法律で決められているので、どんな家も設計上は法律を守ったものになっていると言えるでしょう。ただ、実際に設計通りの工事がおこなわれているかは、素人では判断がつきません。リスクを回避するためには、信頼できる工務店選びが必須です。

建物の耐震基準は法律で決められているので、どんな家も設計上は法律を守ったものになっていると言えるでしょう。ただ、実際に設計通りの工事がおこなわれているかは、素人では判断がつきません。リスクを回避するためには、信頼できる工務店選びが必須です。

耐震等級とは

建物の耐震性能は、耐震等級で表すことができます。等級は1~3まであり、それぞれ基準が定められています。数字が大きいほど、耐震性能が高いといえます。

・耐震等級1…数十年に一度発生する地震に対して損傷しない程度/数百年に一度発生する地震に対して倒壊・崩壊しない程度

・耐震等級2…耐震等級1の1.25倍の力に耐えうる強度

・耐震等級3…耐震等級1の1.5倍の力に耐えうる強度

数十年に一度発生する地震の規模は、東京で震度5強に相当するものを想定しています。数百年に一度発生する地震の規模は、震度6強から7程度の想定です。

2011年に起きた東日本大震災における東京23区の震度は、5強でした。宮城県栗原市では震度7を観測しています。仮に東京で震度7の地震が起きた場合、損傷をまぬかれるためには耐震等級3相当の耐震性能が必要とも言われています。

参考元:国土交通省『新築住宅の住宅性能表示制度 住宅性能表示制度ガイド』

・耐震等級1…数十年に一度発生する地震に対して損傷しない程度/数百年に一度発生する地震に対して倒壊・崩壊しない程度

・耐震等級2…耐震等級1の1.25倍の力に耐えうる強度

・耐震等級3…耐震等級1の1.5倍の力に耐えうる強度

数十年に一度発生する地震の規模は、東京で震度5強に相当するものを想定しています。数百年に一度発生する地震の規模は、震度6強から7程度の想定です。

2011年に起きた東日本大震災における東京23区の震度は、5強でした。宮城県栗原市では震度7を観測しています。仮に東京で震度7の地震が起きた場合、損傷をまぬかれるためには耐震等級3相当の耐震性能が必要とも言われています。

参考元:国土交通省『新築住宅の住宅性能表示制度 住宅性能表示制度ガイド』

地震に強い家の特徴

しかし、耐震性能は見た目だけで判断できるものではありません。地震に強い家を建てるためには、設計の段階でしっかりしたプランを提案できる専門家と、図面通り正確で丁寧な施工をおこなう工務店の存在が不可欠です。

構造設計について

構造設計とは、地盤の調査を含め、耐風性、耐震性など建物の安全性を担保するためのものです。

住宅性能表示における耐震等級を獲得するためには、地震による建物の変形量を計算する許容応力度計算、もしくは壁の耐震力を測る住宅性能表示制度が定める構造チェックをおこないます。

住宅性能表示における耐震等級を獲得するためには、地震による建物の変形量を計算する許容応力度計算、もしくは壁の耐震力を測る住宅性能表示制度が定める構造チェックをおこないます。

奈良県香芝市・葛城市・王寺町エリアの地震災害とリスク

奈良県は、比較的災害の少ない地域です。過去に大きな地震が起きた記録は、1854年の伊賀上野地震、1952年の吉野地震です。伊賀上野地震は、マグニチュード7、吉野地震は6.7を記録しています。

今後起こる可能性のある、奈良盆地東縁断層帯地震による内陸型地震、海溝型地震南海トラフ巨大地震においては、それぞれ震度6強の揺れが予想されています。

震度6強は、人が這わないと動くことができない・飛ばされることもある大きな揺れです。耐震性の低い建物は損傷・倒壊の危険があります。

参考元:地震調査研究推進本部事務局『奈良県の地震活動の特徴』

今後起こる可能性のある、奈良盆地東縁断層帯地震による内陸型地震、海溝型地震南海トラフ巨大地震においては、それぞれ震度6強の揺れが予想されています。

震度6強は、人が這わないと動くことができない・飛ばされることもある大きな揺れです。耐震性の低い建物は損傷・倒壊の危険があります。

参考元:地震調査研究推進本部事務局『奈良県の地震活動の特徴』

奈良県香芝市・葛城市・王寺町エリアで家を建てるなら

>>香芝市、葛城市、王寺町で建てる地震などの災害に強い高性能住宅「R+house香芝王寺」についてはこちら